Fausto Rivera, Periodista y editor

En 2014 preparaba mi tesis de maestría sobre la obra ensayística de la escritora ecuatoriana Lupe Rumazo (Quito, 1933), actualmente radicada en Venezuela.

Haber leído Rol beligerante (1975), ensayo que cuestiona el estructuralismo literario, deteniéndose de manera mordaz en las obras de Severo Sarduy, Julio Ortega o Salvador Elizondo, me situaba ante una escritora sin ningún tipo de filtro para expresar sus apegos o distancias por determinados autores o posturas estéticas.

Una autora llena de mixturas, en tanto hace una radical simbiosis entre los géneros que escribe -ensayo, novela, cuento- y va salpicando en cada tramo de su obra elementos biográficos -sobre todo relacionados a su padre, el escritor Alfonso Rumazo González, y a su madre, la concertista Inés Cobo Donoso- que articulan un relato literario íntimo y colectivo, en doble vía, intencionalmente contaminado por territorios (la imaginación, la escritura del yo, la narrativa histórica) que la crítica literaria más conservadora ha tratado de separar para darle una fallida pureza a la ficción o a la no ficción.

Rumazo crea una propuesta que mientras más autorreferencial e interior se hace, más importante es socialmente porque parte de un centro real.

Estudiar a una autora cuya vida es el germen de todo lo que escribe hizo que en 2014 empezara un intercambio de correos electrónicos con ella para consultarle aspectos puntuales de su biografía.

No había leído en ese momento sus novelas, pero todo lo que compartimos mediante emails por más de cuatro años me ha servido para ratificar la idea de que sus libros no son más que una continuación ininterrumpida del testimonio de una mujer atravesada por un deseo de verdad, de autenticidad, por una condición de exilio, por un amor absoluto hacia los suyos.

Fruto de ese intercambio generoso de correos siento que la autora no ha buscado ser comprendida, sino acompañada.

Quedarse con una imagen aislada e incompleta, con un zumbido persistente, con un dolor insospechado o con la imposibilidad por significar algo concreto es mucho más potente que la utilitaria satisfacción que provocan ciertos relatos redondos o verosímiles.

Y lo primero lo logra la escritura de Rumazo, una que se revela inteligentemente hermética, fragmentaria y filosófica. “El misterio es bruma, niebla, en las que estamos inmersos todos y a las cuales tratamos de despejar”, me escribió alguna vez Lupe y opto por leerla desde ese lugar. Acompañándola en ese empeño por clarear una realidad.

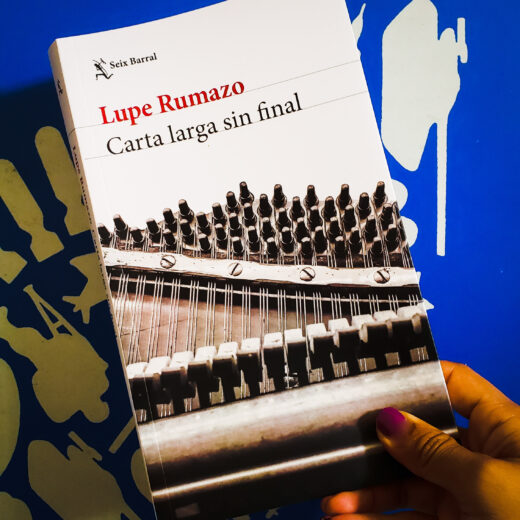

Insisto en la idea del acompañamiento porque no encuentro otra forma para acercarme a una novela tan demoledora como es Carta larga sin final, cuya primera edición apareció en 1978 y este año la editorial Seix Barral decidió reeditarla gracias a la recomendación del escritor ecuatoriano Leonardo Valencia, poniendo en circulación una de las novelas más experimentales y poderosas de la narrativa latinoamericana contemporánea.

La madre de Lupe Rumazo muere en 1974 en Caracas y la hija, atravesada por esa herida definitiva, le escribe un libro-carta que trata de mantener un diálogo perpetuo con su progenitora.

Un libro que no se reduce a ser una elegía, una despedida o exclusivamente un duelo. Se trata de una conversación abierta en la que el amor, el conocimiento y la memoria van adquiriendo formas inesperadas de la belleza.

“La carta es una piedra que arrojada en una laguna va ampliando sus círculos. Claro que mamá y yo vemos en ellos un dibujo especial; al margen de cualquier intento explicativo nuestro, no podemos ni ella ni yo prescindir de una connotación dada. Se trata de nuestro mundo y como tal abre la palma entera solo para quienes hemos convivido integralmente en él. Mis cartas, así, apelan a un lenguaje significativo en sí mismo. En realidad todos los lenguajes son significativos en sí mismos, como todas las sociedades, como todas las culturas”, escribe previamente Rumazo.

Esa perpetua conversación aparece cargada de una lucidez dolorosa que se despliega en varias cartas que hacen una sola carta larga sin final. Un continente dentro de un contenido. Cartas, en total 33, que van de los 0 grados Celsius a los 32 grados Fahrenheit.

Cada una de ellas lleva el nombre de esos grados que van ascendiendo y marcando un ritmo del alma, un estado del cuerpo, de la mente, un reconocimiento genuino del dolor que mueve a la escritura de Rumazo. Es algo que no se extingue. La muerte como catalizador de un amor que provoca una escritura diáfana.

Diálogo, monólogo interior, remembranza continua, múltiples epígrafes que potencian cada capítulo, palabreo discontinuo, señalamiento filosófico, escritura con rima, psicoanálisis de sueños, crítica social, reflexión literaria, sutil ironía o refutación frontal del conservadurismo moral son algunas de las estrategias narrativas que Rumazo encuentra para tratar de asir eso que no se puede nombrar con facilidad, pero sí sentir con hondura.

La cito desordenadamente: “Te siento físicamente dentro de mí: tu cuerpo menor introducido en el mío, allí ovillándose. Tengo la sensación concreta de tocarte, casi sé el espesor exacto de todo lo tuyo y la forma y el ángulo. Es natural. Yo también estuve una vez dentro de ti; ahora eres tú quien se gesta dentro desde mí…”; “Sufro lo inenarrable…”; “Violenta estoy, violenta y destrozada…”; “Soy en todos los aspectos un hueso que llora…”. “Parte del agobio de tu partida reside en también haber perdido un lenguaje y con él todas sus muy secretas llaves…”; “Y la muerte siempre sería una suerte de delito…”; “A mi madre nunca había de entregarle yo una fe fraccionada; y ella, inversamente, tampoco”.

En una parte inicial de Carta larga sin final, Rumazo dice que la inteligencia de su madre “era la de la perforaciones”, tal como lo es la escritura de su hija, una que va agujereando un centro del cual brota un lenguaje místico, un lenguaje hospitalario, un lenguaje experimental. Un lenguaje total que, sin embargo, solo puede ser habitado por dos seres contiguos y contingentes: Lupe e Inés. CP